Ferdinand Melichar ist ein Künstler, der sich eindeutig und klar der Malerei im klassischen Sinn verschrieben hat. Er erweitert dieses Medium nicht in Form von performativen Aktionen. Er bringt keine ungewohnten, verstörenden Materialien ein. Er liebäugelt nicht mit digitalen Möglichkeiten. Er benötigt keine fotografischen Vorlagen. Er bleibt bei Leinwand, Pinsel und Farbe. Farbe wird auf Leinwand aufgebracht, die Spur des Pinsels bleibt deutlich sichtbar. In Öl bannt er die Welt, wie sie ihm erscheint auf den Bildträger, großformatig, weit, offen, mit freiem Duktus oder verdichtet, konzentriert, im Kleinformat. Seine malerische Sprache kennzeichnet ein schwungvoller, kräftiger bisweilen pastoser Farbauftrag. Seine Farbpalette changiert zwischen intensiv farbig und nuanciert tonig.

Geboren 1962, studierte er an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Markus Prachensky, Vertreter des Informel, neben Mikl, Holleghaund Rainer, alle Mitbegründer der Gruppe St. Stephan und bei Walter Eckert, dessen künstlerisches Schaffen im Kontext der Nachkriegsmoderne wurzelt. Ferdinand Melichars künstlerischer Ursprung ist allerdings bei den „Neuen Wilden“ zu verorten, jener Kunstrichtung der 1980er Jahre, die sich als Reaktion auf die Konzeptkunst der totgesagten Malerei wieder entschieden zuwandte. Ihre figurativ-gegenständliche Malerei bezieht sich auf die individuellen Empfindungen ihrer Protagonist*innen und fokussierte sich auf elementare Themen wie Angst, Bedrängnis und Sexualität. Die stets großformatigen mit schwungvollem, heftigem Pinselstrich und Farbwucht gemalten Bilder kennzeichnet eine lustvolle Erzählfreude.

In der Heftigkeit seiner szenischen Bilder ist ihnen Ferdinand Melichar rund vierzig Jahre später immer noch am nächsten. Schonungslos richtet er den Blick auf zutiefst subjektive Erfahrungen, die er in explosiver, stark gestischer Malerei objektiviert und für die BetrachterInnen so erfahrbar macht. Er arbeitet sich körperlich an existentiellen Nöten, wie Bedrängnis, Angst, Wut und Verzweiflung ab, die sich mit aktionsgeladener Impulsivität Raum schaffen, starkfarbig, fast grell, explosiv.

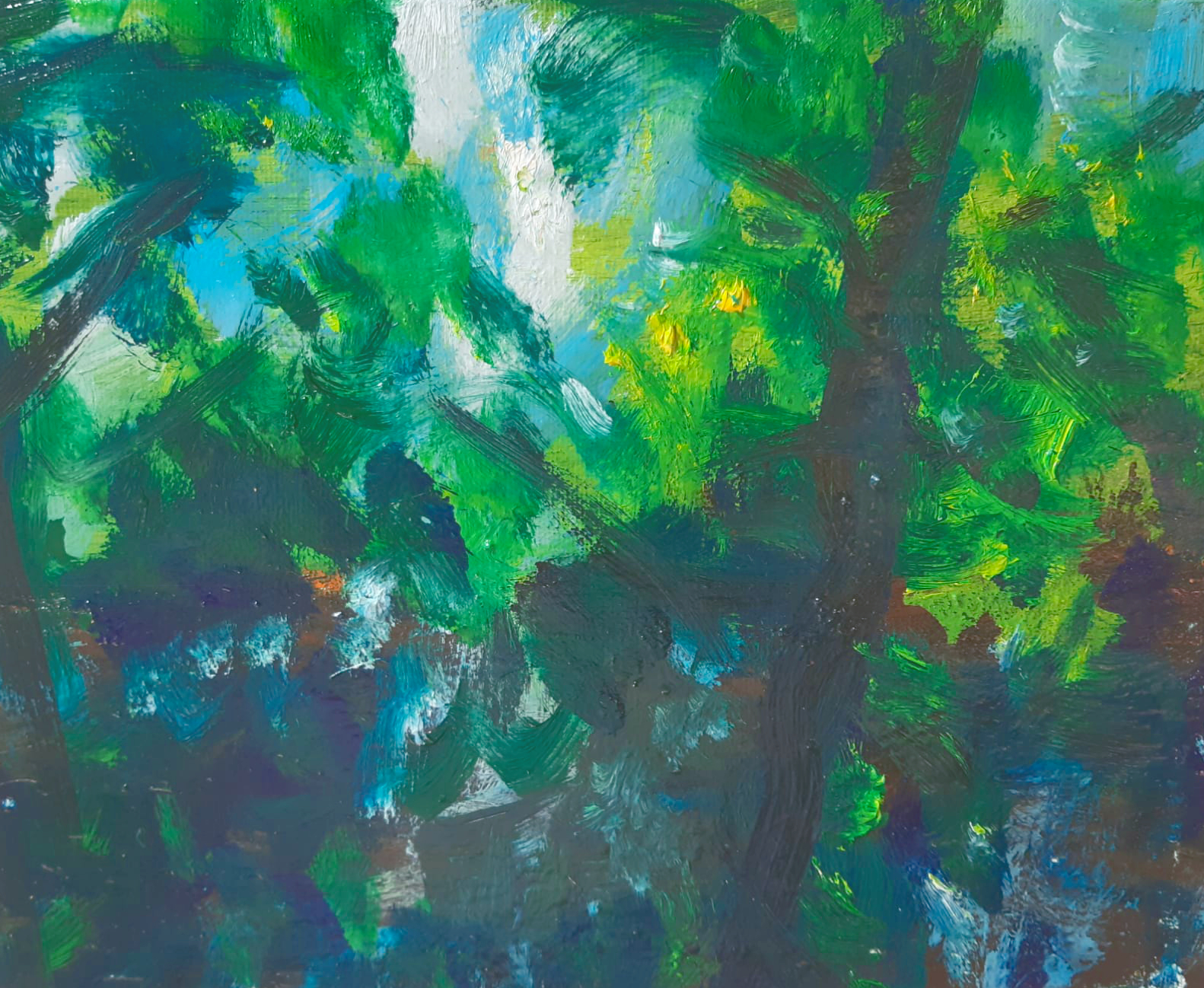

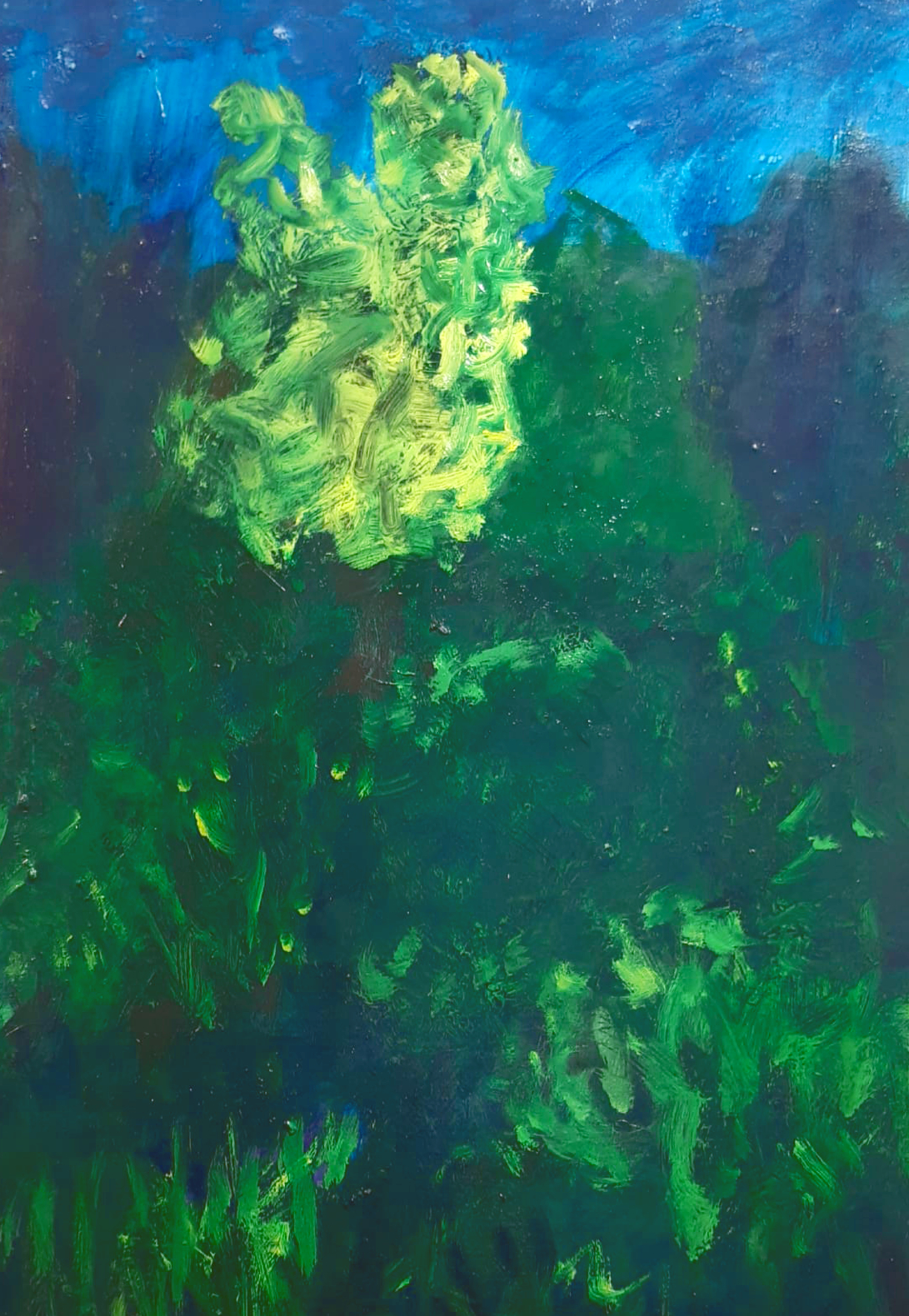

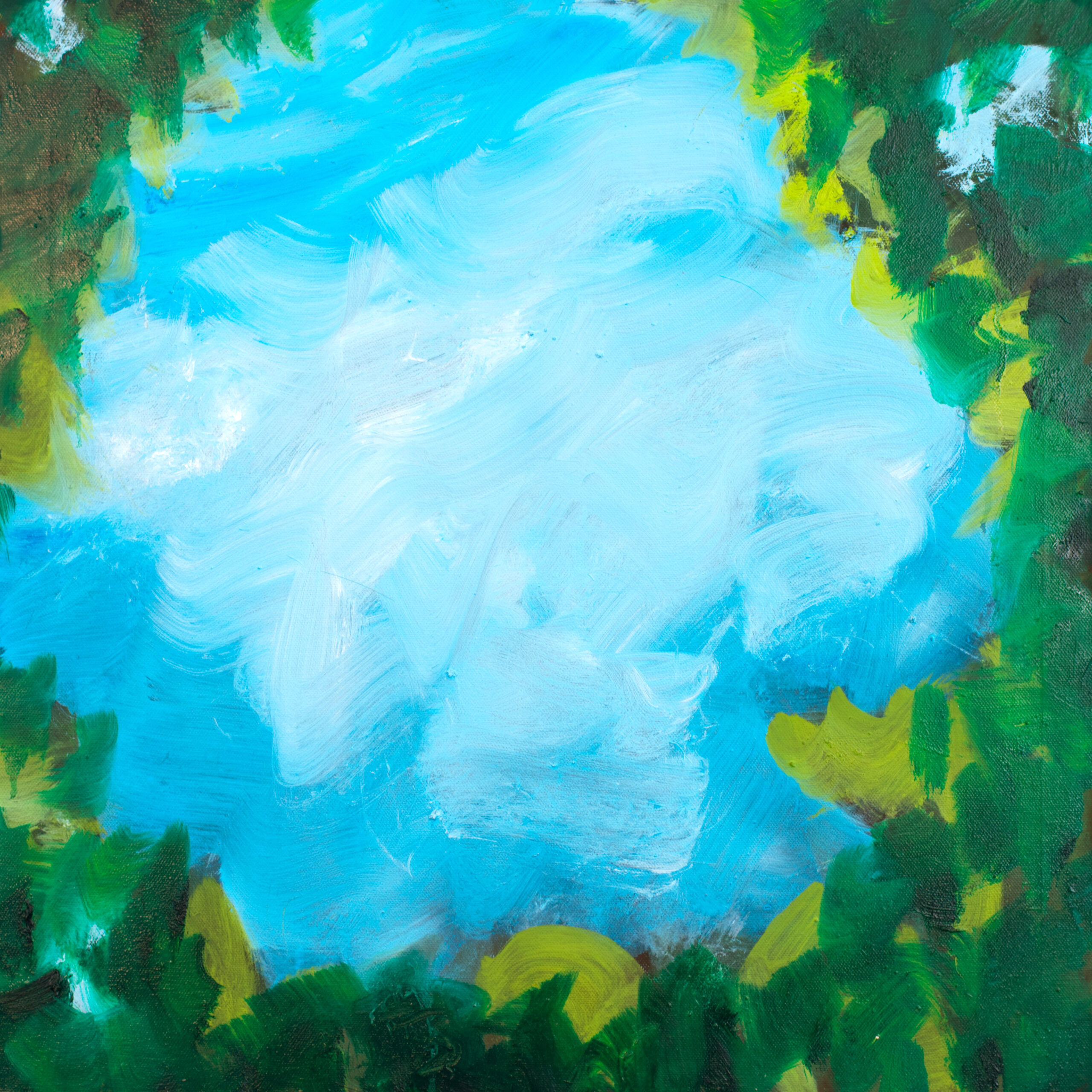

In seiner Malerei, die in großem und kleinem Format um die Landschaft kreist, scheint er sich hingegen zu mäßigen, zur Ruhe zu kommen: dunkle, samtige Wälder mit kleinen Lichtungen, Sonnenstrahlen, die auf moosiges Dunkel treffen, geheimnisvolle Schatten, feuchte Kühle, verheißungsvolles Dickicht laden zum Träumen ein. Souverän und gleichzeitig subtil spielt er mit Licht und Schatten, Hell und Dunkel. Der spontan-gestische, dynamische Zugriff ist zurückgenommen, abgelöst durch eine mühelos mit Leichtigkeit und Schwung gesetzte Pinselführung. Es ist eine Wildnis, die dazu einlädt einzutauchen, loszulassen, sich darin zu verlieren, Vergessen zu suchen von aller Bedrängnis der Zivilisation.

Doch beschleicht einen bisweilen ein diffuses Unbehagen bei der Betrachtung dieser Wälder, das zunächst nicht erklärbar ist. Doch dann erkennt man, dass duftig hellen Farbinseln schwere, pastose Farbpartien entgegensetzt werden. In ihnen spürt man wieder Heftigkeit, nahezu Trotz im satten Farbauftrag. Sind seine Wälder und Felder doch nicht nur als Abbild reiner Idylle gemeint?

Offenbar nicht, denn Ferdinand Melichar konfrontiert uns nicht nur mit der üppigen Fülle, sondern auch mit der Bedrohlichkeit und der Zerbrechlichkeit dieser Natur. Seine Wildnis ist ambivalent. Deutlich wird das in jenen Landschaften, die gezeichnet sind vom Eingriff des Menschen. Kahl, trostlos, jeder Farbe beraubt, in einer raffinierten Abstufung von kühlen Grautönen, die gleichzeitig faszinieren undverstören. Ungeschönt führt er uns die erschreckenden Folgen des Anthropozäns vor Augen, die Auswirkungen des Klimawandels, die an Heftigkeit zunehmenden, extremen Wetterereignisse. Er stellt sterbende Wälder und verödete Industrielandschaften seinen utopischen, malerischen Entwürfen von Wildnis gegenüber.

Ferdinand Melichar weiß genau, wie er irritiert. In seiner Bildwelt treffen Sinnlichkeit und Intellekt aufeinander. Sie visualisiert deutlich, was wir bereits verloren haben, was es zu bewahren und wiederzugewinnen gilt. Ferdinand Melichar ist unbequem, fordert immer wieder aufs Neue heraus Stellung zu nehmen. Aufmerksam, kritisch und mit großer Sensibilität setzt er sich mit der Wirklichkeit, die er erfährt, auseinander, mit all ihren Aspekten, ihrer Schönheit ebenso, wie mit ihren Abgründen. Sein Freund, der Dichter Peter Turini, bringt es auf den Punkt: „In seiner Kunst sind das Furchtbarste und das Schönste ganz nahe nebeneinander, nur ein paar Flügelschläge von einander entfernt. Ich denke, dies ist die einfachste und so schwer auszuhaltende Wahrheit: Unser Leben ist so schön und so scheußlich in einem, weil wir so schön und so scheußlich in einem sind. Der Maler Ferdinand Melichar malt Wahres, nicht Neues oder Altes, nicht Hässliches oder Schönes.“

Ferdinand Melichar malt das Leben

Sabine Fellner